「シンポジア再び」――ギリシャワインの魅力に迫る【第1回】

- Yoshi Masuda

- 3 日前

- 読了時間: 3分

「ワインセミナー講師養成講座」の生徒さんが、ギリシャワインをテーマにしたセミナー「シンポジア再び」を企画されています。ギリシャワインは奥深く、とてもユニークな存在ですので、今回から4回シリーズでその魅力をご紹介していきます。第1回目は、ワインの歴史に焦点を当てます。

ギリシャワインの長い歴史

ギリシャのワイン造りは、なんと4000年以上の歴史を誇ります。その歴史を知るうえで欠かせないキーワードがいくつかあります。

イノホイ(Oenochos)

「イノホイ」とは、古代ギリシャでワインを注ぎ分ける役割を担った人物のこと。いわばソムリエの原型ともいえる存在です。客人の体格や酒量に合わせてワインと水の比率を調整し、宴の雰囲気を盛り上げました。当時のワインは非常に濃厚で、必ず水で割って飲まれていたため、イノホイの役割は宴の質を左右する重要なものでした。現在のソムリエの職能が、ギリシャに源流を持つと考えると興味深いですね。

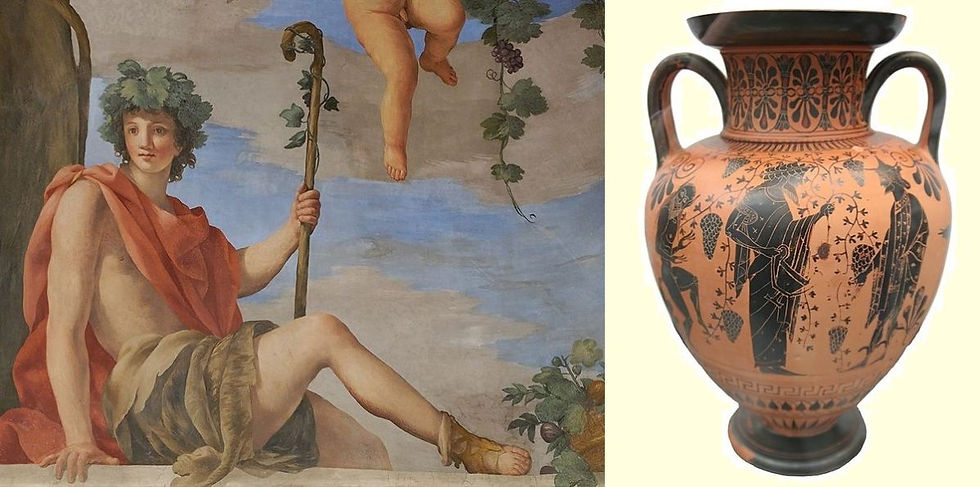

ディオニソス(Dionysos)

ギリシャ神話に登場する酒の神ディオニソスは、単なる「酒の神」ではなく、葡萄とワイン、そして酩酊を司る存在です。彼は陶酔や恍惚をもたらし、人々を日常から解き放つ力を持っているとされました。祭礼ではディオニソスを讃えてワインがふるまわれ、音楽と舞踏が繰り広げられました。ワインが宗教的・文化的にいかに重要な意味を持っていたかを物語っています。

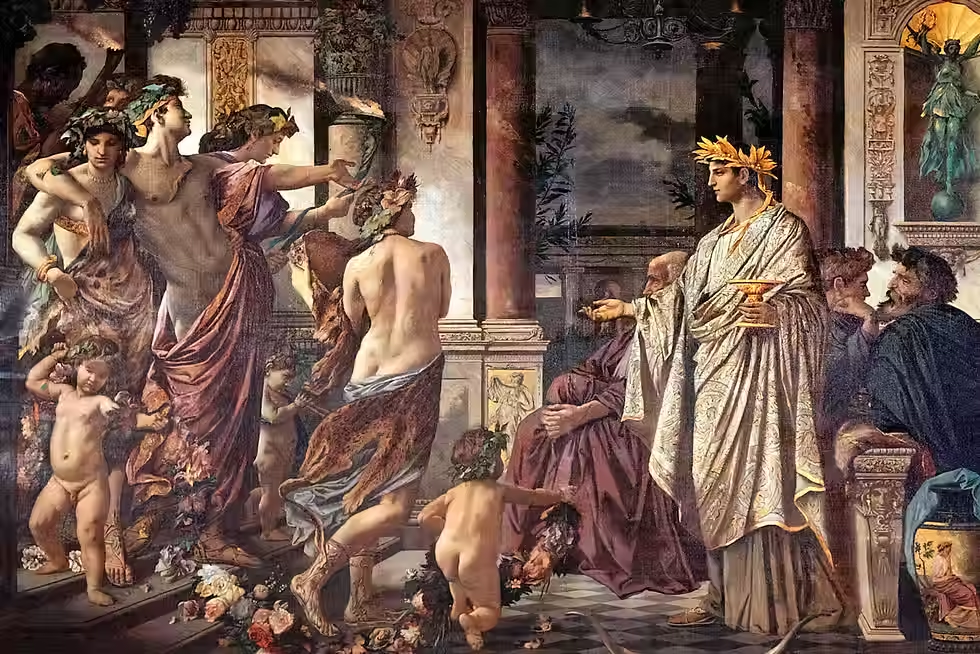

シンポジア(Symposia)

古代ギリシャ人は「シンポジア」と呼ばれる宴を好みました。ここではワインを酌み交わしながら、哲学や政治、詩や音楽について熱く語り合ったといいます。単なる酒宴ではなく、知的交流の場として機能していたのが大きな特徴です。プラトンの著作『饗宴(シンポジオン)』もこの伝統を背景に書かれました。まさにワインが生んだ文化的サロンだったのです。

ギリシャから広がったワイン文化

フランスやイタリアといった世界的銘醸地にワイン造りを伝えたのも、実は古代ギリシャ人でした。ワイン文化の「母国」としてのギリシャの存在感は、現代のワイン地図を理解する上でも欠かせません。

新ギリシャワイン・リバイバル

長い間、伝統的な製法にこだわり続けたため「古風」と見なされることもあったギリシャワイン。しかし20世紀末に大きな変革が訪れます。「新ギリシャワイン・リバイバル」と呼ばれる動きの中で近代的な醸造技術が導入され、品質が飛躍的に向上しました。いまや個性豊かな土着品種と現代的な技術が融合し、世界中のワイン専門家が注目する産地となっています。

ギリシャワインは歴史そのものが魅力であり、文化と切り離せない存在です。次回は、ギリシャの主要ワイン産地と代表的なぶどう品種についてご紹介します。どうぞお楽しみに。

Comments